Hathor war im Alten Ägypten die Göttin der Liebe, was Sexualität mit einschloss. Die Alten Ägypter scheinen alles andere als prüde gewesen zu sein. Ihr Verhältnis zur Liebe und Sexualität wirkt natürlich und offen. Das männliche Geschlechtsteil bezeichnen die Alten Ägypter als „drittes Bein“. Dieser Vergleich passt zu einigen ägyptischen Bildern, wo der Phallus übergroß dargestellt wurde.

Phallische Symbolik und Architektur

Den Schöpfungsakt der Welt stellten sich die Alten Ägypter unter anderem sexuell vor. Nicht nur die Alten Ägypter, sondern auch die altägyptischen Götter lebten ihre Liebe und Sexualität.

Atum hatte durch Masturbation mit seinem Samen die Schöpfung begonnen. Aus ihm entstanden Tefnut und Schu, das erste Götterpaar der Schöpfungsgötter der Neunheit. Die Geschwister wurden zu Eltern der nächsten Generation.

Inzest war im Alten Ägypten auch bei den Menschen kein Tabu und wurde vor allem in königlichen Familien praktiziert. Man ging davon aus, dass die Reinheit des Blutes erhalten bleibt. Heute wissen wir, dass das Gegenteil der Fall ist.

Die phallische Architektur kennen wir aus vielen Kulturen. Besonders verbreitet war sie jedoch im Alten Ägypten und im antiken Griechenland. Bei einem hoch aufragenden Obelisken handelt es sich um ein phallisches Symbol, das Touristen anlockt, und auf das die Einheimischen stolz sind.

Der Phallus war in vielen Kulturen Symbol der Fruchtbarkeit und Zeugungskraft und betraf einen reichen Kindersegen genauso, wie eine reiche Ernte. Beides hing untrennbar miteinander zusammen. Eine schlechte Ernte bedeutete Hunger und Tod, der die Kleinsten und Ältesten am häufigsten traf. Im Alten Ägypten wurden die meisten Kinder gezeugt, wenn der Wasserstand des Nils am höchsten war.

Liebesakte auf Papyri

Im Alten Ägypten scheinen die Menschen ein eher zartes und romantisches Verhältnis zur Sexualität und Liebe gehabt zu haben. Davon zeugen ihre Liebeslieder.

Die Alten Ägypter stellten den Liebesakt auf Papyri dar. Sie scheuten sich nicht, nackte Frauen und nackte Männer abzubilden. Verschiedene erotische Stellungen wurden bildlich und schriftlich festgehalten.

Erotischer Papyrus von Turin

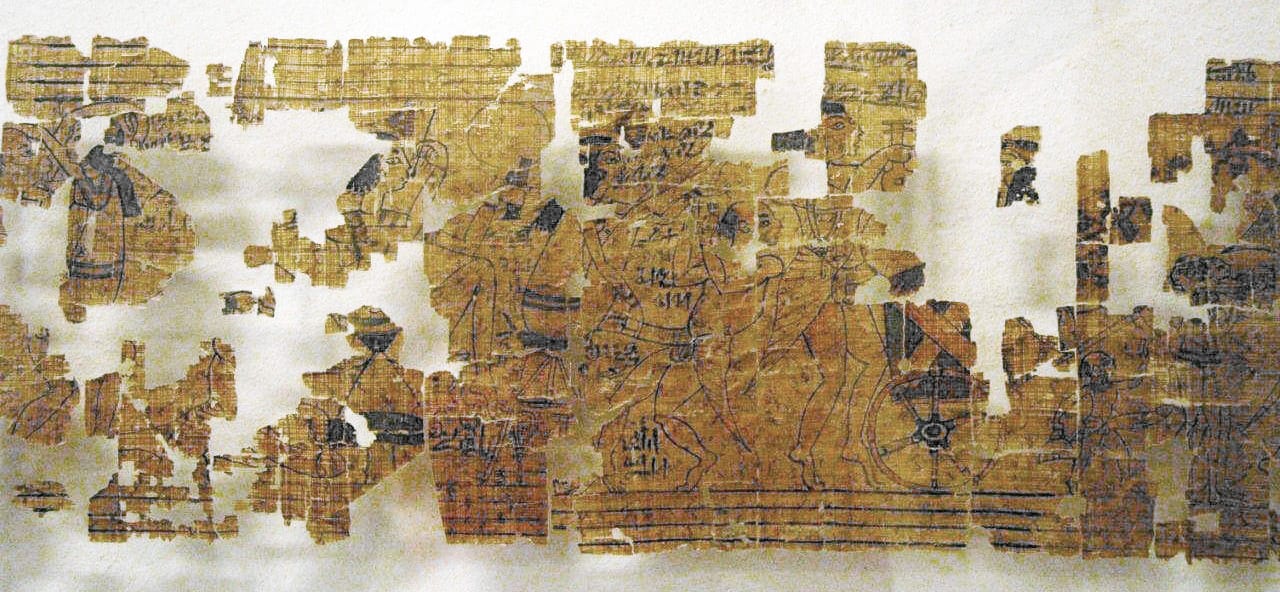

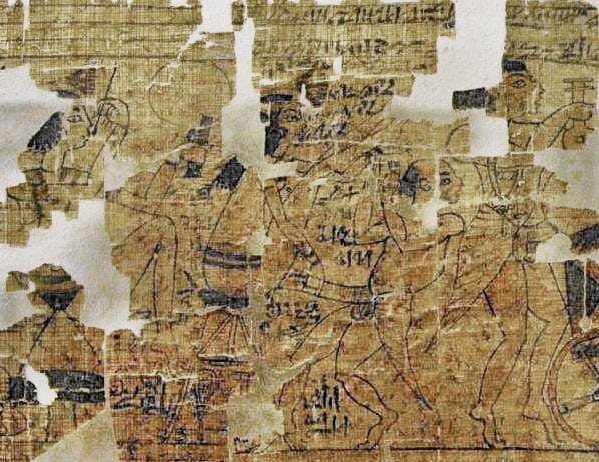

Eines der wenigen Zeugnisse über das Liebesleben der Alten Ägypter ist der berühmte erotischer Papyrus1, der die Nummer 55001 (siehe oben) trägt und sich im Turiner Museum befindet. Champollion2 fand ihn 1824 in der Nähe einer Arbeitersiedlung in Theben. Über die Darstellung war Champollion sehr schockiert. Er fand den Papyrus monströs und obszön.

Dieser Papyrus ist leider sehr schlecht erhalten. Er war in Stücke gerissen und wurde wieder zusammengesetzt. Eine gute Nachbildung der Szenen sind im folgenden Artikel zu finden: Rekonstruktion des erotischen Papyrus von Turin. Dargestellt werden verschiedene sexuelle Stellungen von Mann und Frau. Er stammt aus dem Jahr 1200 v. Chr. und gilt als das älteste Zeugnis des ägyptischen „Kamasutra“. Man vermutet, dass die Darstellungen auf dem Papyrus eine hohe bürgerliche Schicht unterhalten sollte. Auch der Text wirkt eher wie ein Text, der den Betrachter amüsieren und unterhalten soll. Der Papyrus zeigt also einen Teilbereich, wie Sexualität und Liebe im Alten Ägypten gelebt wurden.

Darstellungen auf dem Papyrus

Der Papyrus von Turin verbildlicht mehrere intime Szenen. Die weiblichen Darsteller scheinen Prostituierte gewesen zu sein, wobei eine Prostituierte im Alten Ägypten durchaus Ansehen genoss. Die dargestellten Frauen wirken grazil, schön, schlank und geschmückt, was jedoch weniger auf die Männer zutrifft. Die Männer, mit welchen sie sich vergnügen, wirken viel reifer, ungekämmt oder kahl, teilweise kleiner als die Frauen und dickbäuchig. Daher schlussfolgerte man, dass der Papyrus nur einen Teilbereich der Liebe und Sexualität im Alten Ägypten bezeugt, nämlich das der käuflichen Liebe.

Einige Historiker gehen davon aus, dass diese pornografisch gemalten Szenen dazu geschaffen wurden, um Aristokraten zu unterhalten. Sie betrachteten quasi das Treiben der Menschen, welche aus der Unterschicht stammen, und amüsierten sich, wie sie sich in intimen Momenten zeigen.

Auf dem Papyrus sind einige Tiere zu sehen, die menschliche Aufgaben erfüllen. Daher deutet man diesen Papyrus ebenfalls als Satire. Auch die darauf verfassten Texte passten dazu: „… Komm mir nach mit deiner Liebe, oh Sonne! Du hast mein Herz erhaben gefunden, übe meine Freude …“3

Das Liebesleben wird begleitet durch Musik und Tanz. Es sind Harfen, Lauten und spärlich bekleidete Tänzerinnen zu sehen. Musik und Tanz spielten also schon damals bei der Kunst des Verführens eine wichtige Rolle.

Der wirtschaftliche Wert des Papyrus

Der Papyrus zeigt aber noch sehr viel mehr. Er gibt uns Auskunft über seinen Wert, den er nicht nur heute, sondern auch dazumal gehabt haben muss. Denn der Umfang und die aufwendigen Verzierungen lassen darauf schließen, dass er schon zu seiner Entstehungszeit einen sehr hohen wirtschaftlichen Wert hatte. Das konnte sich ein normaler Bürger nicht leisten. Es muss sich um jemanden gehandelt haben, der ein enges Mitglied des Hofes von Ramses II. war und diesen Papyrus in Auftrag geben konnte.

Mit dem Papyrus zeigte der Eigentümer zugleich seinen Status und seinen damit verbundenen Reichtum.

Zeugungs- und Fruchtbarkeitsgötter

Ein ägyptischer Gott, der gerne mit erigiertem Phallus dargestellt wird, ist Min, ein Fruchtbarkeits- und Zeugungsgott. Doch auch Osiris und Apis gehören zu den wichtigen altägyptischen Fruchtbarkeitsgöttern.

Rechtliche Stellung der Frau

Rechtlich hatten Frauen einen ähnlichen Status wie die Männer. Sie konnten nicht nur heiraten, wen sie wollten, sondern auch erben und vererben. Im Gegensatz zu den Römern brauchten sie dafür keinen gesetzlichen Vormund. Beging eine Frau ein Verbrechen, bekam sie die gleiche Strafe wie der Mann. In hohen Positionen fand man Frauen nur selten, obwohl sie die gleichen Ämter wie die Männer ausüben durften, was auch handwerkliche Berufe einschloss.

Innerhalb von 3000 Jahren gab es nur vier Frauen, die das Amt des Pharao bekleideten. Vielleicht lag das an ihren Aufgaben innerhalb der Familie. Denn innerhalb der Familie war sie die Herrin des Hauses.

Herrin des Hauses

Tradition war im Alten Ägypten wichtig. Die Mütter brachten ihren Töchtern bei, wie sie einen Haushalt zu führen haben. Das blieb über die fast 3000-jährige Geschichte relativ konstant. Geschlechter bezogene Rollenverteilungen waren im Alten Ägypten üblich. Die Frau galt grundsätzlich als „Herrin des Hauses“. Das war anders als im Griechenland, wo der Mann Oberhaupt der Familie war. Sie kümmerte sich nicht nur um den Haushalt und die Kinder, sondern traf damit zusammenhängende Entscheidungen. Oft hatte sie einen Nebenjob. Je höher ihre Bildung, desto mehr berufliche Möglichkeiten standen ihr offen.

Entscheidung der Braut

Wenn ein Mädchen heiraten wollte, bestimmte sie ihren Bräutigam selbst. Der Vater hatte also nicht – wie in anderen Kulturen – die Entscheidungsgewalt über die Wahl des Bräutigams. Auch schien die Jungfräulichkeit der Braut im Alten Ägypten keinen besonders hohen Stellenwert gehabt zu haben. Vorehelicher Geschlechtsverkehr war also kein Tabu, d. h. Sexualität und Liebe wurde auch von Frauen im Alten Ägypten getrennt voneinander gelebt. Es gab sogar Verhütungsmittel, doch wie erfolgreich sie waren, wissen wir nicht.

Eine Ehe zwischen unterschiedlichen Ständen war nicht verboten. Doch glücklicher und erfolgversprechend galten standesgemäße Ehen.

Heirat im Alten Ägypten

Trotz aller scheinbaren Freiheiten – wer Kinder haben wollte, musste heiraten. Das Heiratsalter erreichten im Alten Ägypten die Mädchen sehr früh. Ein 15-jähriges Mädchen, welches heiratete, war schon längst volljährig und damit gerade noch rechtzeitig dran. Ein gutes Heiratsalter der Mädchen wurde mit 13 Jahren erreicht. Normalerweise blieb eine altägyptische Ehe monogam, was mit den Finanzen zusammenhängen dürfte. Denn Polygamie war erlaubt, aber sehr selten. Nur höhergestellte Personen konnten sich mehrere Frauen leisten, z. B. der König.

Meistens wurde ein Ehevertrag aufgesetzt, doch man konnte auch ohne solch einen Vertrag heiraten. Die Heirat war ein soziales Phänomen, kein rechtliches. Der Kern der Ehe bestand darin, gemeinsam in einem Haus zu wohnen. Der Staat und die Religion hatten daher mit der Ehe nichts zu tun. Es war auch nicht üblich, dass die Frau den Namen des Mannes annahm. Denn der eigene Name hatte im Alten Ägypten einen sehr hohen Stellenwert. Er war wichtig, für die Prüfung im Totengericht.

Scheidung war möglich

Wenn also ein Paar zusammenlebte, vor den Augen anderer, galt es als verheiratet. Es gab keine Hochzeit und damit auch keinen Hochzeitstag. Demzufolge gab es kein altägyptisches Wort für Hochzeit oder Trauung. Man konnte seine Ehe juristisch mit Urkunden und Verträgen absichern und bestimmte Regelungen beim Tod eines Ehegatten oder bei einer Scheidung bestimmen. Im Fall einer Scheidung vereinbarte man meistens eine Güterverteilung und die Kinder als Erben. Dadurch mussten sie nicht befürchten, durch eine neue Eheschließung benachteiligt zu werden.

Eine Scheidung von Ehen wurde aus ähnlichen Gründen vorgenommen wie heute: Zerrüttung, Ehebruch, Entfremdung, Interessenskonflikte. Eine Trennung konnte für den Ehemann recht teuer werden, denn er übernahm das Schutz- und Sorgerecht vom Vater der Braut.

Doch auch die Frau musste zahlen, wenn sie ihren Mann verließ. Doch meist waren die Männer jene, die wirtschaftlich den Kürzeren zogen. Man nimmt an, dass die Kinder bei ihrer Mutter blieben. Nach einer Scheidung durften beide Ehepartner wieder eine neue Ehe eingehen.

Quellen und Einzelnachweise

- Teil des Bildes: Papyrus 55001 des Ägyptischen Museums in Turin auf Wikipedia (gemeinfrei).

- Bild von Min auf Wikipedia (gemeinfrei).

- Ägyptisches Ehepaar, Pixabay.

- 1 Wikipedia (zuletzt aktualisiert: 5. Mai 2020), Turiner erotischer Papyrus, Nummer 55001.

- 2 Ebd. (zuletzt aktualisiert: 29. Dezember 2021), Jean-François Champollion.

- 3 Erotischer Papyrus von Turin (aufgerufen am 15.02.2025).

- Dissertation von Hella Küllmer (23.07.2004, Flörsbach), Marktfrauen, Priesterinnen und „Edle des Königs“ (pdf.), Untersuchung über die Position von Frauen in der sozialen Hierarchie des Alten Ägypten bis zum Ende der 1. Zwischenzeit.